在建设东北亚国际化中心城市的沈阳都市圈,一座饱经沧桑的小城,这座曾经被黄沙肆意侵袭、正以令人瞩目的全新姿态绽放独特的光彩,这就是辽宁省彰武县。这里,是新中国科学治沙开启地,是沈阳都市圈的挡风墙、京津冀的碳汇库,在防风固沙生态建设的伟大实践中为全球荒漠化治理提供了“彰武方案”。我们谈及文学史上经典的作品,巴金的《激流三部曲》凭借对社会变革鞭辟入里的洞察,成为文学长河中的璀璨明珠。而在彰武,有这样一组同样震撼人心的“乐章”——漠上草原“五部曲”。这一系列作品包括《漠上草原》《漠上花开》《我的漠上草原》《爱在漠上草原》《我是草原上最美的花》,她们宛如一首首深情的长诗,饱含着对这片土地生态变迁、精神传承以及文化发展的热爱与眷恋。

这“五部曲”的诞生,离不开词作家孙建国的牵头组织。作为彰武地域音乐研究会的创始人,孙建国长期扎根于彰武这片土地,对其有着深厚的情感与深刻的理解。他邀请全国知名词曲作家和歌唱家,带领当地创作小组一次次走进原始风貌区、万亩松林、彰武治沙学校和漠上草原进行田野调查和采风。他们在漫天风沙中感受土地的坚韧,在绿意初绽处捕捉希望的曙光,从当地百姓质朴的生活里汲取灵感,从一代代治沙人的故事中挖掘精神力量,最终创作出这动人心弦的“五部曲”。

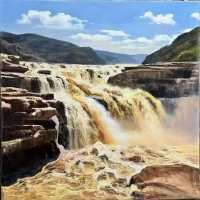

这“五部曲”串联起彰武从治沙困境走向生态繁荣的壮丽历程。曾经,这里常年遭受风沙肆虐,大风裹挟着黄沙,遮天蔽日,生态环境岌岌可危

,农田被掩埋,百姓生活困苦。但在新中国成立后,在党中央、国务院的坚强领导下,彰武人民向黄沙正式宣战。1952年,辽西省林业试验站在风沙最为严重的彰武县章古台镇设立,拉开了科学治沙的序幕。试验站的科研人员不断尝试,总结出“以灌木固沙为主,机械沙障为辅,前挡后拉,顺风推进,分批治理”的综合治沙方法,还开创了樟子松引种治沙的先例,攻克了樟子松人工林退化原因与防控等科技难题。

这“五部曲”串联起彰武从治沙困境走向生态繁荣的壮丽历程。曾经,这里常年遭受风沙肆虐,大风裹挟着黄沙,遮天蔽日,生态环境岌岌可危

,农田被掩埋,百姓生活困苦。但在新中国成立后,在党中央、国务院的坚强领导下,彰武人民向黄沙正式宣战。1952年,辽西省林业试验站在风沙最为严重的彰武县章古台镇设立,拉开了科学治沙的序幕。试验站的科研人员不断尝试,总结出“以灌木固沙为主,机械沙障为辅,前挡后拉,顺风推进,分批治理”的综合治沙方法,还开创了樟子松引种治沙的先例,攻克了樟子松人工林退化原因与防控等科技难题。

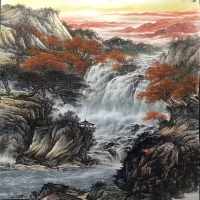

近年来,彰武县深入践行习近平生态文明思想,探索实施以树挡沙、以草固沙、以水含沙、以光锁沙“四大工程”,启动百万亩国土空间绿化、百万亩草原生态恢复、百公里柳河生态治理等重点工程。如今,150万亩山水林田湖草沙相得益彰的生态草原已然形成,彰武实现了从“沙逼人退”到“绿进沙退”的历史性转变 。而漠上草原“五部曲”正是这一伟大转变的生动记录与深情礼赞。

孙建国

《漠上草原》作为开篇之作,以悠扬的旋律和如诗的歌词,描绘出一幅山水林草交相辉映,诗和远方完美融合的美好画卷,展现了如今漠上草原水草丰茂、生机勃勃的景象,让人仿佛看到白云自在流浪,牛羊悠然吃草的惬意画面;《漠上花开》则以细腻的笔触,刻画了在这片曾经荒芜的土地上,花朵顽强绽放的姿态,象征着希望与新生,寓意着彰武人民在治沙过程中不屈不挠,终于迎来胜利曙光

;《我的漠上草原》融入了创作者对这片土地浓浓的眷恋与归属感,唱出了每一个彰武人心中对家乡的热爱与自豪;《爱在漠上草原》将爱情与草原的广袤浪漫相融合,展现了人与自然和谐共生的美好情感,从侧面反映出彰武生态环境改善后,人们生活的幸福与甜蜜;《我是草原上最美的花》则以自信昂扬的基调,展现出彰武人民在这片土地上创造美好生活的自信与风采,他们就像草原上最美的花朵,在这片新生的草原上绽放光芒。

这“五部曲”奏响了一曲生态、精神与文化的交响乐章。它是对彰武治沙精神——“矢志不移、永不退缩、默默无闻、甘于奉献”的生动诠释,是彰武70年科学治沙伟大历程的音乐史诗,也是彰武地域文化发展的重要成果,激励着一代又一代彰武人守护这片土地,创造更加美好的未来 。

(供稿:辽宁彰武融媒)

抖音

抖音